1.ロコモコーディネーター制度について 2. 浜松市健康福祉部高齢者福祉課活動報告 3. 活動範囲について 4. 資格取得者の追跡調査について 5. 地元医師会でのロコモ啓発活動 6. ロコモコーディネーター派遣の流れ 7.研修会・養成講座・予防教室について 8. 筋肉の超回復について 9. 「ロコモ度3」「ロコモ25」について 10.ロコモ25・ロコモ度テスト・ロコトレについて 11. ロコモコーディネーター活動について 12. 文献引用について 13. 全国大会について 14. ロコモ・フレイル指導管理料について 15. LC資格取得研修会受講資格について 16. 活動内容について 17. ロコモ書籍

17. ロコモ書籍

・2025.03.13(薬剤師 / 岡山市)

Q. この度はロコモコーディネーター資格に合格させて下さり誠にありがとうございました。おそらく私は受講者の中で最下位の点数であったと思います。ロコモについてあまり知識のないまま受講してしまいましたので勉強し直して再挑戦するつもりでおりましたが思いがけず合格させていただき私自身が一番驚いております。ロコモコーディネータを増やさないといけないためご温情を頂いたと自覚しております。そのためロコモコーディネータとして必要なことを学び直して今後の活動に当たりたいと思いますので事務局様が推奨されている書籍などを教えて頂けないでしょうか。お忙しいところ申し訳ございませんがどうぞ宜しくお願い致します。尚、行政などへの個人情報提供に同意致します。

A. このたびはLC資格取得試験合格おめでとうございます。薬剤師の方ですね。有難うございます。以前より各方面よりご要望をいただいておりましたが、今回ようやく資格取得要件として、加わっていただきました。今後ともよろしくお願い致します。まずは下記SLOCホームページより入っていただき、「初級編」で肩慣らしの上、書籍1冊でしたら、下記雑誌ロコモ特集号にはまんべんなく書かれていてお勧めです。

ロコモ / 初級編 https://sloc.or.jp/?page_id=153

Bone Joint Nerve 特集ロコモティブシンドローム 第14巻 Vol.4 No3

16. 活動内容について

15. LC資格取得研修会受講資格について

・2025.01.16(産業保健師)

Q. ロコモコーディネーターの受験資格について相談をさせていただきたくご連絡しました。私は、産業保健師として働いており、働く世代のロコモティブシンドロームの予防の取り組みを進めていきたいと考えております。また、機会があれば地域への貢献として、役所等でもロコモティブシンドロームのセミナー等を実施したいと考えております。

・取得している資格:看護師 ・保健師 ・健康運動指導士

ロコモコーディネーター制度の受験資格に「医療機関、介護施設又は地域包括支援センター等に所属している者」と記載されていますが、産業保健師として会社で働く医療職は受験資格の対象者にならないでしょうか。

A. このたびは本法人の取組みにご賛同いただき有難うございます。ロコモコーディネーター資格取得研修会受講資格につきましては、看護師・保健師の資格所持の上、「・・・等に所属している者」と規定しておりますことから、宮本様は会社に所属する産業保健師として受講資格を満たしておりますことをお伝え致します。ご遠慮なく受講していただきたく、お待ち申し上げております。

14. ロコモ・フレイル指導管理料について

・2024.04.18(伊東市診療所勤務理学療法士)

Q. ロコモコーディネーターの医療保険報酬について質問したく、連絡させてきました。

ロコモコーディネーター資格を持っている当院のスタッフが、先月行われましたロコモコーディネーター全国大会に参加させて頂いたところ、会の中でロコモコーディネーターが運動器不安定症に対し140点の算定が可能という話を聞いたとの報告がありました。

その話を受け、当院で算定基準を調べたのですが、運動器不安定症に対する記載を見つけられなかったためご質問させて頂きました。

当院スタッフの解釈が間違っている可能性もあると思いますが、上記の件に関してご返信頂ければ幸いです。

A. JCOA日本臨床整形外科学会は令和6年度診療報酬改定要望項目の一つとして初めて「ロコモ・フレイル指導管理料*」の新設について上程しました。

*「ロコモ度2・3該当者に対し多職種連携のもと計画的に指導管理を行った場合、月1回に限り140点の指導管理料を算定できる。(疾患別リハビリテーション料は別に併算定可能)」

厚労省は7月のヒアリングの席上この案件を却下した上で「ロコモ・フレイル予防介入により要支援・要介護状態の改善が望めるエビデンス」を求めています。

そこで現在SLOCは、過去2度におよび実施した追跡研究を再度一つにまとめ、論文化した上で次期診療報酬改定で、再度エビデンスとして提出したいと思っています。

1. 「ロコトレ介入による介護度進行抑制効果」

2.「ロコモコーディネーター介入によるロコトレ効果」

1+2=「ロコモコーディネーターのロコトレ介入による介護度進行抑制効果」

結果「ロコモコーディネーター常勤の施設で計画的に指導管理を行った場合、月1回に限り140点の指導管理料を算定できる。」となることを切に願っていますが、目的達成までは長い道のりと考えています。

・2025年3月6日

ロコモコーディネーターのロコトレ指導による介護度進行抑止効果

「ロコトレ介入により要支援・要介護状態の改善が望める医学的根拠」という命題に対し、SLOCは過去に検証した二度の追跡研究結果をもとに再度「ロコモコーディネーターのロコトレによる介護度の進行抑止効果」と題し、一括として論文化し、日本運動器科学会誌に掲載されました。ぜひご一読ください。(令和7年3月5日 日本運動器科学会転載許諾済)

ロコモコーディネーターのロコトレ指導による介護度進行抑止効果 二階堂元重 林 承弘 藤野 圭司 久保谷康夫 宮田 重樹 運動器リハビリテーション 第35巻 3号:255-263 , 2024

13. 全国大会について

・2023.10.11(杉並区クリニック通所リハビリテーション部勤務)

Q. ロコモコーディネーターの資格を取得前なのですが、ストップ・ザ・ロコモアワードの応募は可能でしょうか。

また、全国大会への参加の可否もご教示いただけますと幸いです。

A. このたびのお申し出有難うございます。

全国大会へは所属明記の上是非ご出席ください。お待ちしております。アワードにつきましては、対象をロコモコーディネーターの活動に特化しておりますので、恐縮に存じますが、次回以降の研修会(未定)で資格をお取りいただいた上でご応募いただければ幸いに存じます。

12. 文献引用について

・2023.09.22 (堺市 ロコモコーディネーター)

Q. 当部署で患者様向けに発行しておりますリハビリ通信(A4裏表1枚)というものがございまして、院内に設置し自由に持ち帰る事ができ、病院のHP内でも紹介しているものになっております。

その中で、子どもロコモをテーマに紹介をさせて頂きたく立案、検討しております。子どもロコモの啓発において、SLOC・HPのロコモ文献の中に掲載されております、運動器検診・運動器機能不全例 平成22~25年(1343名中)のグラフを使用させて頂くことにつきまして、許諾を頂きたく問い合わせさせて頂きました。

グラフを通して子どもロコモの可能性がある方が多いということを表現したいと考えております。(こちらのグラフは、SLOCのHP内で複数個所で掲載、拝見しており、林承弘先生が”第27回JOCA学会 2014”で用いられたグラフと理解しております。)

申請、問い合わせに際し不慣れで不勉強に至る為、協議会の定款・規則集を拝見致しました。

(ロゴ等の使用方法)

第5条 ロゴ等の使用方法は、次のとおりとする。

(1)ホームページからダウンロードして紙に印刷して配布資料として使用する。この場合、「企画制作/著作権:特定非営利活動法人全国ストップ・ザ・ロコモ協議会又はSLOC」の文字を欄外に記す。

A. ご指摘の資料の件につきましては、出典明記の上存分に使用していただければ幸いに存じます。

11. ロコモコーディネーター活動について

・2022.06.02 (函館市 ロコモコーディネーター)

Q. 1. 今後、ロコモ予防対策として活動するにあたってどこかから情報などいただけるのでしょうか。

A. 以下SLOCホームページの中の「ロコモコーディネーター専用ページ」から随時情報を発信しています。ご覧ください。

1.お知らせ

https://sloc.or.jp/?page_id=173

2.Q&A

https://sloc.or.jp/?page_id=187

Q 2. LCが活動しているところを見学などしたいのですが、そのような活動をしているところを教えてほしい。

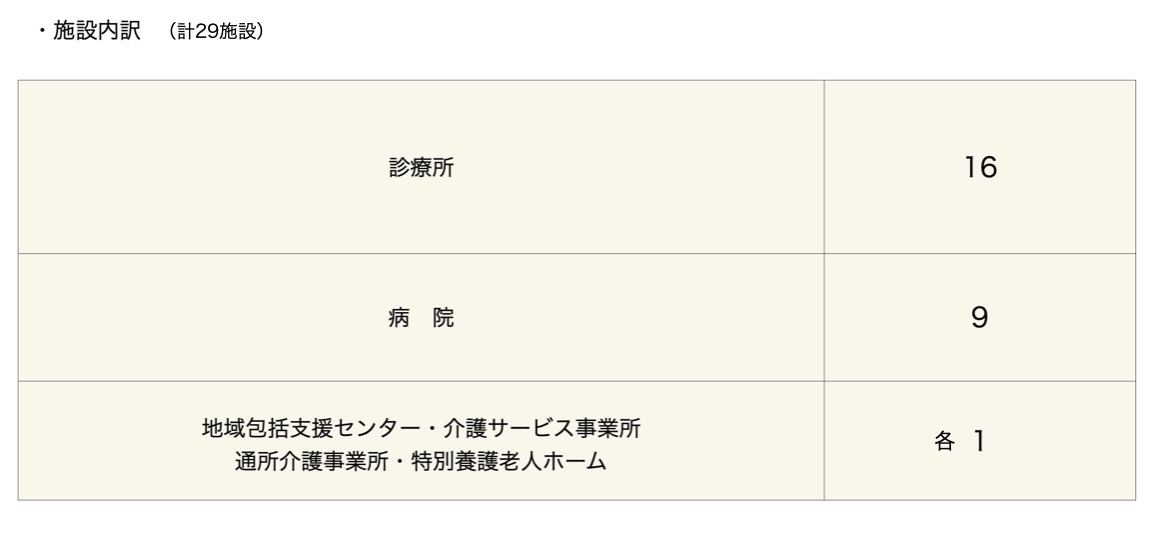

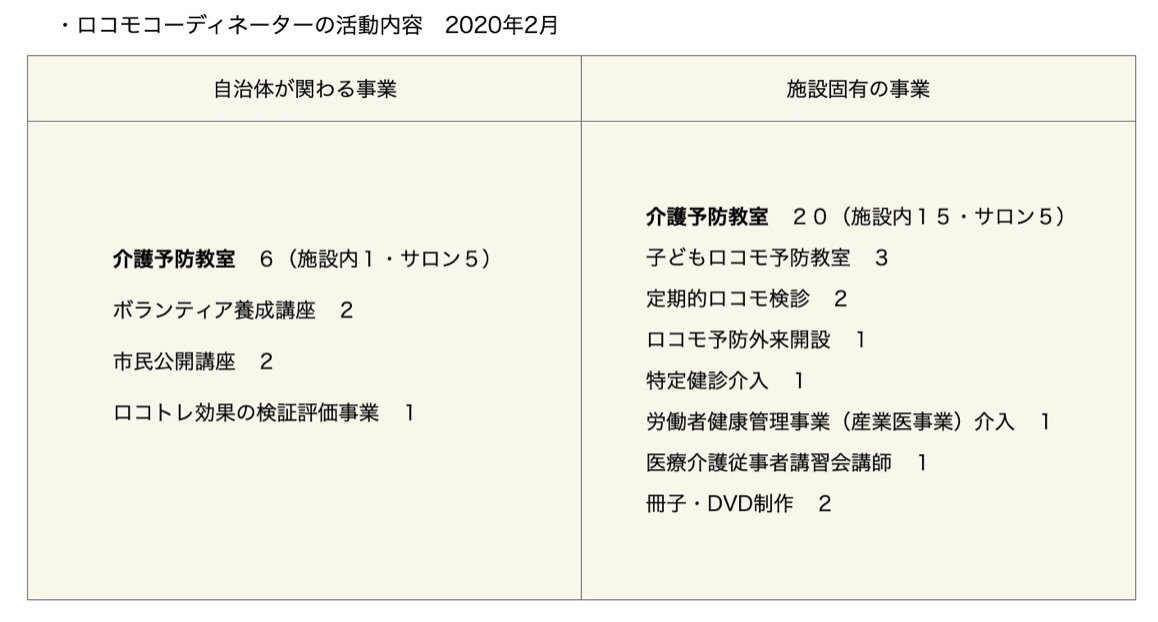

A. 「第1回LC全国大会」のページをご覧ください。全国29施設LCより、活動内容について報告をいただいています。全て掲載していますのでご確認ください。

https://sloc.or.jp/?page_id=2658

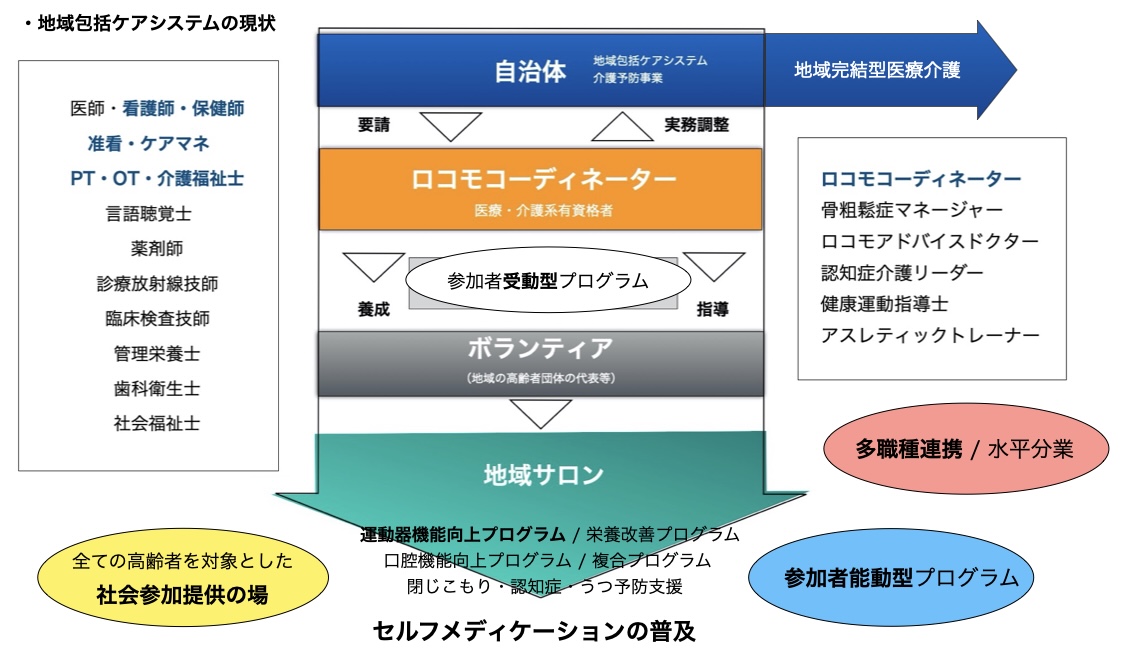

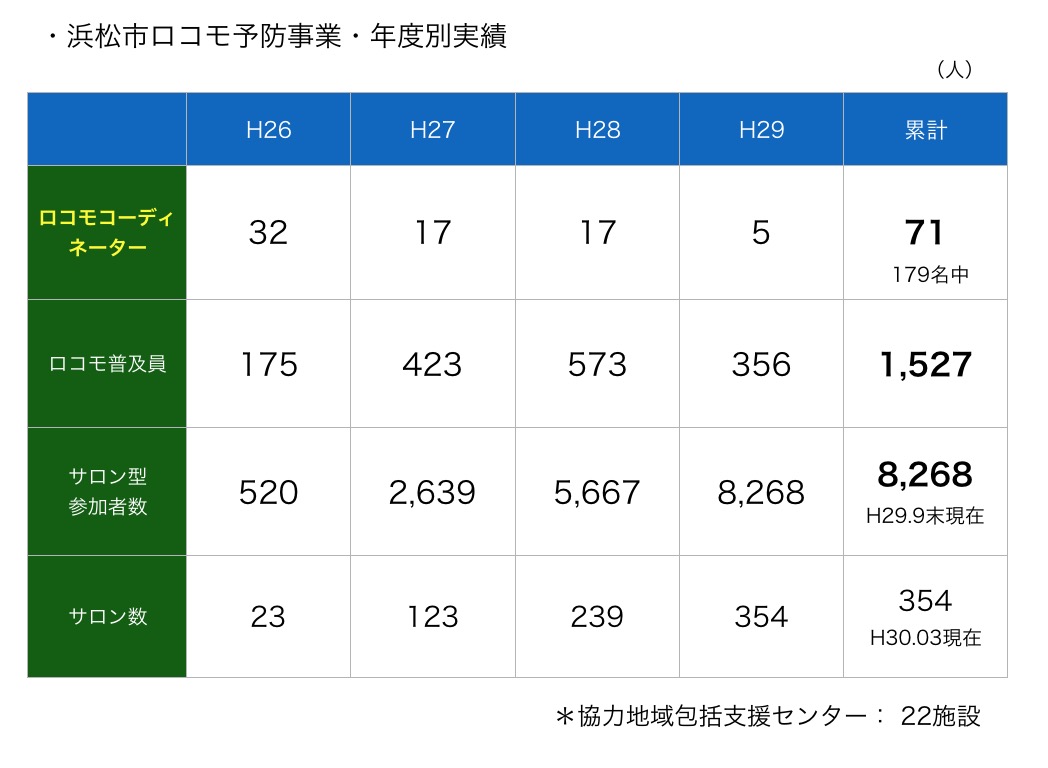

地域サロン(介護予防教室)数は4年間で、23から354施設に増え、参加者は8,268名を数えています。

Q 3. LCとして活動したいのですが、函館市などでどのような場があるのか情報がなくて困っています。

A. 全国自治体あるいは団体・施設からSLOCを通してLC派遣の依頼があった場合、都度地域毎の資格者宛に出務のお願い文を発出しています。

10.ロコモ25・ロコモ度テスト・ロコトレについて

・2021.08.10

以前も質問させていただきました。たびたび申し訳ございません。私はロコモコーデネーター資格を取得してロコモ関連の活動をしております理学療法士です。地域住民の健康増進を目的にロコモ度テストを中心にして、下肢筋力テストやTUGテストなどを組み合わせて運動器の健康チェックを行い、自宅での簡単なトレーニングを指導するという定期的な事業を開催する予定でおります。以下の内容につきまして、質問させていただきます。(山口市 ロコモコーディネーター)

Q 1. 3つのロコモ度テストは、「日本整形外科学会 ロコモティブシンドローム予防啓発公式サイト」に記載されている方法を厳守します。その中で、ロコモ25につきましては、結果記入用紙をプリントアウトして使用させていただき、別紙で「実生活で行っていない質問項目につきましては、もしも行った場合にはというご想像でお答えください」という注釈を加えてもよろしいでしょうか?

A. 「ロコモ25」は身体機能の主観的変化を反映しています。実際に試すことが難しい項目も混じっていますので、想像でお答えください。(回答者:SLOC副理事長 二階堂元重)

Q 2. 3つのロコモ度テストを実施した後、判定する様式として添付ファイルのような用紙に結果を記入して、参加者の方にお渡ししてよろしいでしょうか?同時に実施する下肢筋力テストやTUGテストなどの結果は別紙で参加者にお渡ししようと考えております。

A. 結構です。以下表もご参考になさってください。(回答者:SLOC副理事長 二階堂元重)

Q 3. 自宅で行っていただくホームプログラムにつきましては、スクワット、カフレイズ、片脚立位に加えて、腸腰筋や中殿筋の筋力トレーニング、バランストレーニングなどを組み合わせてオリジナルで作成したいと考えております。上記1~3につきまして、権利に抵触するよう問題点はございますでしょうか?

A. 商用での使用では無いため、多少の変更も大丈夫です。ロコモ啓発に役立つと考えます。今までもロコチャレへの照会では、医療機関で無く、サプリや健康器具などを扱う会社などは許可しないケースも有りました(回答者:SLOC副理事長 佐藤 公一)

膝や腰への負担が軽く、家庭内で安全で、簡単にしかも継続してでき、かつエビデンス基づいたトレーニング法であれば「アレンジ」は全く問題ないと思います。(回答者:SLOC副理事長 二階堂元重)

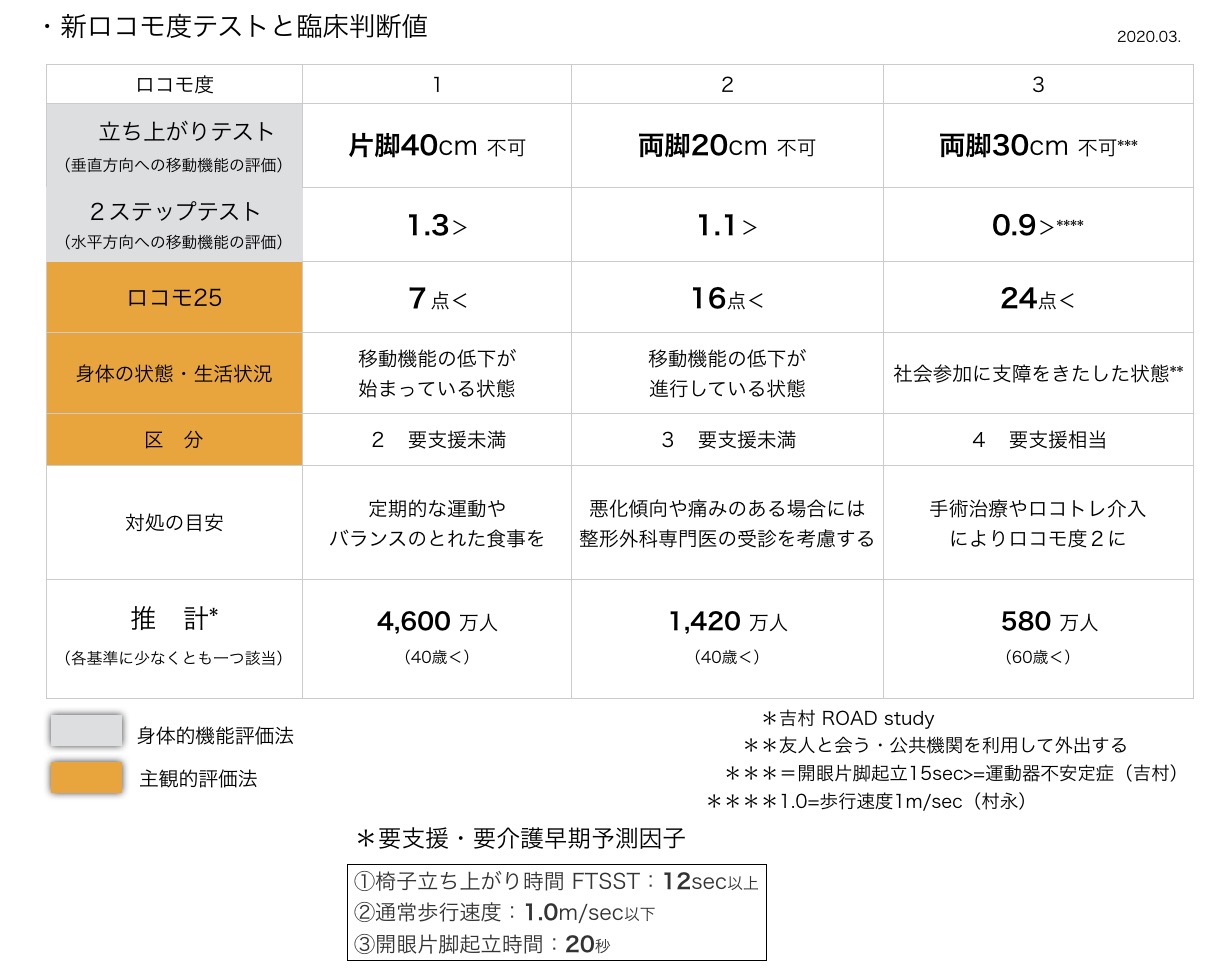

9. 「ロコモ度3」「ロコモ25」について 2021.06.15

Q 1. 地域住民に対するイベントにおいてロコモ度テストを実施しています。ロコモ度1~3のうち、特にロコモ度3では「~。何らかの運動器疾患の治療が必要になっている可能性がありますので、整形外科専門医による診療をお勧めします」というような判定結果になっています。これは、我々理学療法士の立場で、このままの文言で参加した地域住民のかたにお伝えしても差し支えないでしょうか?殊更に受診を勧めるつもりはありませんが、参加者によっては大きな不安を抱くかたもいらっしゃるかもしれません。参加者に対してはどのような形で判定結果お伝えすることが、参加者に対する配慮とロコモ度テストの趣旨を歪曲しないという点において適切でしょうか?

A 基本となるのは内科疾患などで長期療養による廃用性萎縮や神経内科疾患などを除外できることですが、PTにその判断や診断は難しいのでロコモ度3は運動器疾患を理解している医師が判断すべきというのが学会のスタンスです。専門医の記載は必ずしも学会認定の整形外科専門医を示していません。運動器疾患は、糖尿病や高血圧症など検査数値等で治療開始ラインや重症度が定められている内科系疾患と異なります。膝OAのKL分類もX線での基準で手術や治療法のガイドラインとして使えません。自立した生活を求める意欲があれば、85歳でも手術を選択する時代なので、未治療の痛みや疾病によるロコモ度3を疑うなら整形外科医の受診を勧めていただきたいです。病院受診⇒検査⇒入院⇒手術というコースを不安に思う地域住民への配慮は当然必要なので、PTの経験を活かしてさりげなく促していただければ十分と考えます。

Q 2. ロコモ25質問票において、「電車やバスの利用」や「スポーツや踊り」の項目においては、困難か困難ではないかという以前に、実行する機会や習慣がないというケースもあるかと思います。私自身は普段、質問者として、実行する機会や習慣がない場合には、もしも実行すると想像(仮定して)答えてくださいというように誘導しておりますが、間違っていますでしょうか?協議会にお伺いする内容ではないかもしれませんが、ロコモコーディネーターとしての活動での疑問点です。何かご見解をご返信いただけますと幸甚に存じます。

A 結論的には、間違っておらず、その通りです。ロコモ25に関しては、過去にも協議会で話題となりましたが、公共交通機関の移動はイメージで大丈夫です。踊りやスポーツも同様です。元々はロコモ25やロコモ度テストはADLはそこそこ自立していて独歩でロコモ度テストを受けられる人達を対象にしておりました。昨年ロコモ度3が追加され、要支援レベルの高齢者も含まれることはあっても既に要支援1や2を認定されデイサービスなどに通っている方には積極的には勧めていません。( 山口市ロコモコーディネーター / 回答者:SLOC 副理事長 佐藤 公一)

8. 筋肉の超回復について 2019.07.29

Q ロコトレを指導する場において、基本的にはロコモパンフレット2015年度版に則り、「毎日」の実施を勧めています。一般的に筋トレを行う時には、筋肉の超回復期間として2~3日の休息期間を設けると良いと言われておりますが、ロコトレにおいて「筋肉の超回復期間」はどのように考えれば良いでしょうか?参加者から質問を受けることもあるため、教えていただきたくご連絡させて頂きました。 ( 愛知県厚生連 保健福祉事業部 保健福祉課)

A 高強度の筋力トレーニングをした際に、筋組織が損傷して再び合成されて筋量が増えることを超回復といい、それを促すために2~3日間程度の筋を休ませた方が筋量増加の効率が良いことがわかっています。これが、超回復理論です。

休みなく高強度の筋力トレーニングを続けると筋組織が逆に傷んでしまいます。一般的には、3日程度の周期で鍛える筋をローテーションさせるのが良いと言われています。

一方で、ロコモーショントレーニングなどの低~中強度の筋力トレーニングでは筋組織の損傷は強くなく、前述のような2~3日間の休息は不要と考えられます。

筋組織は、常に分解と合成を繰り返していて、運動によって分解と合成との両者が高まりますが、合成がより増えて結果的に筋力や筋量が増えます。

低~中強度の運動でもそうした効果は期待できますし、この場合は筋損傷の程度は少ないと考えられ、毎日継続しても安全です。

もちろん、負荷の大きい高強度のトレーニングの方が筋量や筋力の増大には効果的ですが、安全性の面から高齢者や運動習慣がない方の場合は、個人差はあるものの、ロコモーショントレーニングなどの低~中強度の運動が適していると考えられます。(伊奈病院整形外科部長 石橋 英明先生)

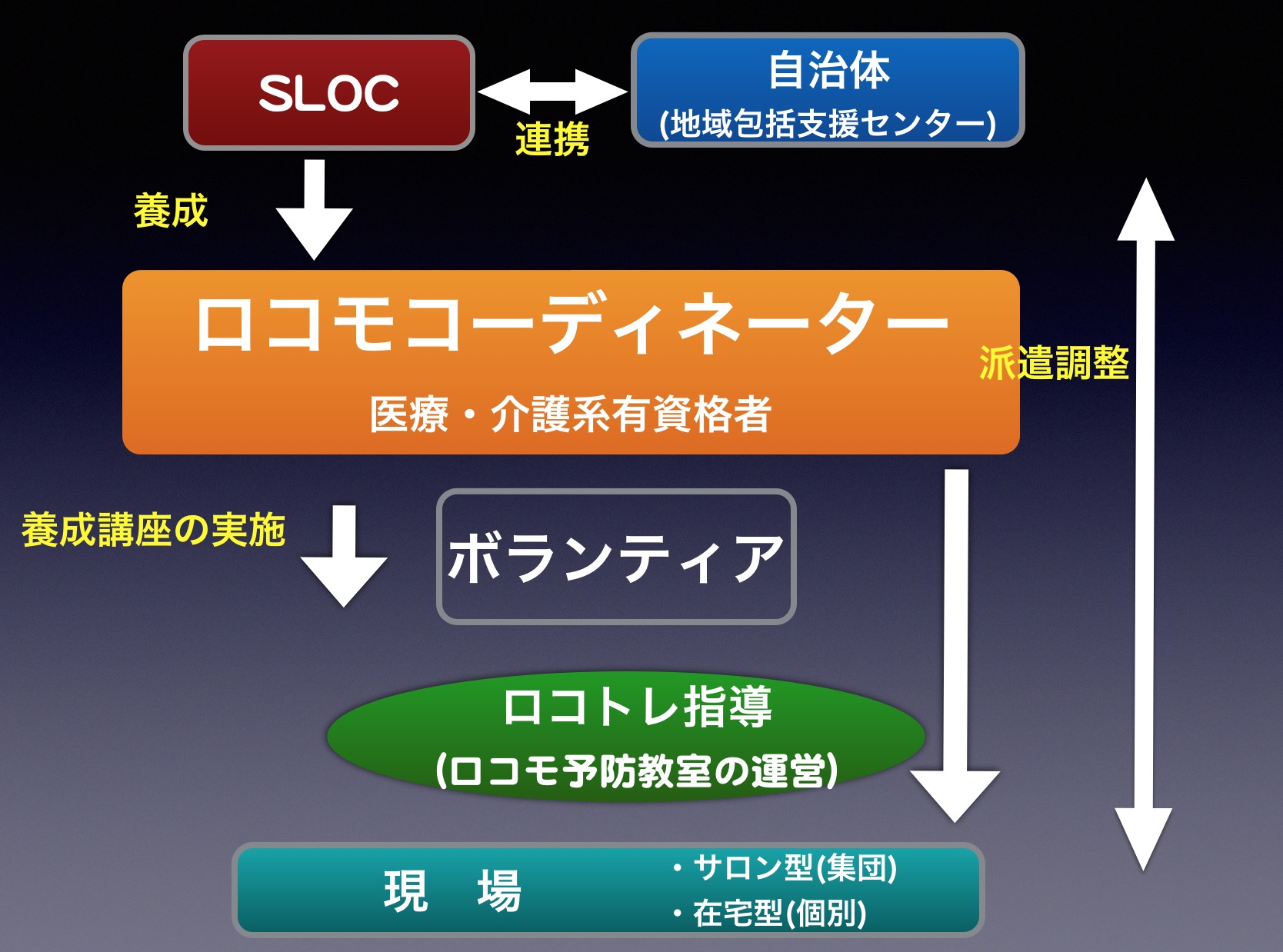

1.ロコモコーディネーター制度について

- 1 ロコモコーディネーターとは何か?

- 自治体と現場との間に立って、直接ロコモ予防体操指導を行うボランティアの養成ならびに派遣、調整(コーディネート)を担う有資格者です。

- 2 どのような職種になるのか?

- (1)保健師、看護職員、PT、OT又は日本運動器科学会認定セラピスト

(2)常勤専従として5年以上従事した経験を有する介護福祉士又は主任ケアマネージャーの資格を有する者で理事長が認めた者

(3)ロコモの啓発活動に5年以上従事した者又はロコモ予防体操指導等の経験を有する者で理事長が認めた者

なお前項に規定する資格対象者は、医療機関、介護施設又は地域包括支援センター等に所属していることを条件とする。*SLOCは現在「ロコモコーディネーター介入効果に関する調査」を実施中です。この期間中研修会受講資格の対象は(1)(2)のみに限定していますことをご了承ください。

- 3 「介護系資格で、(2)常勤専従で5年以上従事・・・理事長が認めたもの。」とあるが、5年以上とは現在勤務している場所だけで5年以上が必要なのか?

- 「同一施設」の規定は置いていません。「常勤専従」で複数施設での勤務が計5年を超えていれば問題ありません。

- 4 理事長が認めたものとはエスロックの理事長が認めたものとの解釈でよろしいか?

- 表現があいまいですみません。その通りです。

- 5 市全体で何名必要なのか? またその必要数を何年で確保するつもりか?

- 自治体ごとの規模と考え方で状況は異なります。浜松市では、平成29年までにロコトレ事業参加者1万名に対し、ボランティア(ロコモ普及員)500名ならびに120名のロコモコーディネーター養成を計画しています。SLOCは今後パイロット事業として各地で毎年定期的開催を重ね、データを出した上で将来厚労省への提示を視野に入れています。

- 6 なぜその養成が必要なのか?

- 2017年度末までに要支援対象者に対する介護サービスが市町村事業に完全移行することが決定したことを受け、現在全国各自治体ではロコモ予防体操の住民への普及啓発を目的に、現場で直接ロコモ予防体操を指導するボランティアの養成がスピード感を持って進めてられているところです。

しかしながら現在全国で170万人、さらに毎年10万人増え続けていくとされている「要支援対象者」への物理的対応は困難を極めています。

以前よりSLOCは自治体側から、こうしたボランティアに対し適切なロコトレの実際を指導できる有資格者の派遣についての要請を受けています。我々は「ロコモコーディネーター」の関与が今後煩雑を極めると推測される介護予防事業の流れを円滑に進める手段の一助になればと願っています。

- 7 養成の費用は誰が持つのか?

- 養成に係る全ての費用はSLOCの負担です。(研修会受講料・資格継続更新費用を除く。)

- 8 ロコモコーディネーターの収入は、どこから得るのか?

- ロコモコーディネーターの資格に対するインセンティブは今のところありません。現場派遣された場合も含め報酬は所属の施設に帰属しています。したがって当面所属施設の裁量になろうかと思われます。

- 9 基本的には、転倒、骨折などが起こらないようするのが目的で「ロコモコーディネーターの養成」を制度化するのであるが、もし不幸にも指導中にアクシデントが起きた場合、資格を持っているが故に責任追求の対象になるということはないのか? 責任の所在に関して、体操主催者に責任があるのではないか? 体操の開催時には保険に入っておく必要があるのか?SLOCとして保険に入っておくことは可能か?

- ロコモコーディネーターが関与するイベント中に生じたアクシデントにおける責任の所在について

1)市町村主催→市町村(この場合体制は整っておりまず問題ない。)

2)各所属機関主催→所属機関の管理者

3)市町村が委託した施設(サロンなど)主催→当該施設の管理者SLOCの主催する資格取得研修会では、カリキュラムの中に医療安全対策および事故防止(リスク管理) 事故発生時の対処法(転倒を含む)、救急処置の一般原則、AEDの使い方などを盛り込み、注意喚起に努めています。

SLOCが直接責任を負うということはありません。

保険に関しましては各施設の裁量ということになりましょうか。

- 10 1)日本運動器科学会認定セラピストが所属先を変更した場合、セラピスト資格を失効するが、ロコモコーディネーター資格はどうなるのか?2)当該セラピスト資格を再取得した場合の措置はどうなるのか、またどうするのか?

- 1)日本運動器科学会認定セラピストが所属先を変更した場合には、セラピスト資格と同時にロコモコーディネーター資格を失効する。2)当該セラピスト資格を再取得した場合、ロコモコーディネーター制度規則第7条第1号に規定する申請書を提出した場合には当該コーディネーター資格は復活する。なおコーディネーター資格を失効している期間は当該資格の有効期限に含む。

参考、(資格審査申請の要件等)

第7条 ロコモコーディネーター資格審査の申請に当たっては、次の各号に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。

(1)別紙に定めるロコモコーディネーター資格審査申請書

(2)第5条に規定する資格証明及び勤務実績証明の書類等

- 11.平成29年度に資格を取得しました.資格継続の為5年間で5単位必要とあります。時期がきたら資格継続の書類等の案内はそちらから送られてくるのでしょうか?それかホームページに案内がでるのですか?

- 資格有効期限日は2022年03月31日です。時期が参りましたら書面で通知致しますし、HP、メルマガ上でもアナウンス致します。

*(参考)ロコモコーディネーター資格有効期限日

浜松・宮崎会場: 2019.03.31

三島・さいたま会場: 2020.03.31

大阪・東京・鹿児島会場:2021.03.31

福岡・岡山会場: 2022.03.31

広島会場: 2023.03.31

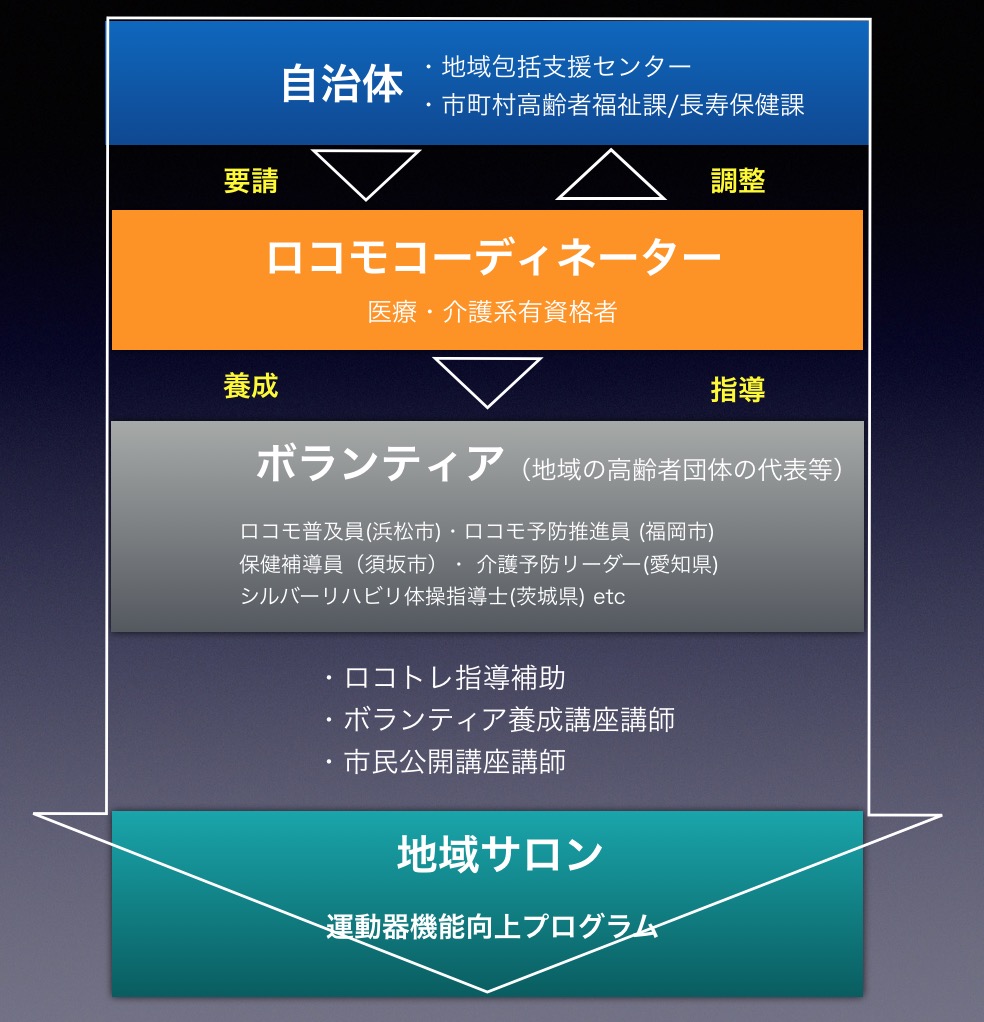

2. 浜松市健康福祉部高齢者福祉課活動報告 2018.04

2017年時点で浜松市内施設所属ロコモコーディネーター総数は179名です。浜松市主催ロコモ予防事業に参加しているロコモコーディネーター数は市の目標120名には達していませんが、「ロコモ普及員」(ボランティア)は目標数500名を大幅に超えています。

(注1)ボランティア

ロコモに関する正しい情報と知識を得て、ロコモ予防のためのロコトレを自分自身で実践するだけでなく市民の皆さんに広め、運動(サロン型・在宅型ロコトレ指導)を続けていくことを支援するサポーターです。

活動は各サロンでのロコトレ指導で、ロコモコーディネーターは基本的にロコモ普及員養成に当て、ロコトレ指導はロコモ普及員が3~4人一組でサロンでのロコトレ指導を行っているようです。

3. 活動範囲について

私、昨年にロコモコーディネーターの資格を取らせていただき、現在は通所リハビリテーションにて作業療法士として働いています。

今度、地域で催し物がありまして、そこでロコモコーディネーターとして「ロコモについて」の活動をと考えています。そこでロコモコーディネーターとして、どの範囲まで活動していいのかを確認したくて今回メールでの問い合わせをさせて頂きました。

- 1

ロコモコーディネーターとして、自分でロコモについての資料・パンフレット・ポスター等を独自で作成してもいいのか?また、作成した資料等を催し物にきて頂くお客様に配布してもいいのか?

- 2

全国ストップ・ザ・ロコモ協議会様のホームページに掲載されている「ロコモについての資料」をコピーさせて頂き、それをお客様に配布してもいいのか?

- 3 1と2が可能な場合、全国ストップ・ザ・ロコモ協議会様の後援名義等申請を行ったほうがいいのか?

- A

このたびのお問い合わせ内容全てについて全面的に支持致します。

まさに我々が思い描く「ロコモコーディネーター」活動の一形態と考えます。

SLOC ホームページをご自由にご利用ください。

なおご活動は全てロコモコーディネーター資格継続のための「活動実績」となりますことを申し添えます。

「活動実績報告書」は以下ページ内からダウンロードできます。「資格継続のため活動実績について」また活動時SLOCの後援名義・アピールマーク等をご使用の際は、下記ページのフォームからご申請ください。

4. 資格取得者の追跡調査について

大町かおり 第29回JCOA学会 札幌 2016.07.17にて報告

対象:第1回浜松市研修会資格者(資格取得後18ヶ月経過)178名

第3回三島市研修会資格者(資格取得後06ヶ月経過)107名

回収率:151名 / 285名(53.0%)

何らかの活動実績のある者:84名 (55.6%)

1.運動器機能向上プログラムロコトレ指導補助 55名(65.5%)参加者08~400名

2.市民公開講座講師 38名(45.2%)

3.ロコモ普及員養成講座実施 28名(33.3%) 養成人数15~350名

(複数回答有)

5. 地元医師会でのロコモ啓発活動

- ショッピングモールでロコモ啓発活動を計画しております。その際に、ノボリを作成して使用したいと考えております。ノボリのデータを添付致しますので、ご確認頂き、使用して良いかどうかのご連絡を頂きたいと存じます。宜しくお願い申し上げます。

- このたびのお問い合わせ有難うございます。今回貴医師会のロコモ予防啓発活動取組みに敬意を評します。積極的なご活動を期待しますと共に、このたびの取組みは3年後牧出殿の「ロコモコーディネーター資格継続のための活動実績要件」の1単位に該当しますことをご承知くださいますようよろしくお願い致します

6. ロコモコーディネーター派遣の流れ

- 岡山県のリハビリテーション専門職ついては、“岡山県リハビリテーション専門職団体連絡会”が窓口となり行政からの派遣依頼に対応する流れとなっています。貴会の派遣システムの流れについて説明を頂けますか。

- A.当会が自治体より地域サロンでのロコトレ指導(ボランティア養成講座講師・志民公開講座講師含む)目的にロコモコーディネーターの派遣要請を受け、自治体の所在地の施設所属の資格者をご紹介するという流れです。

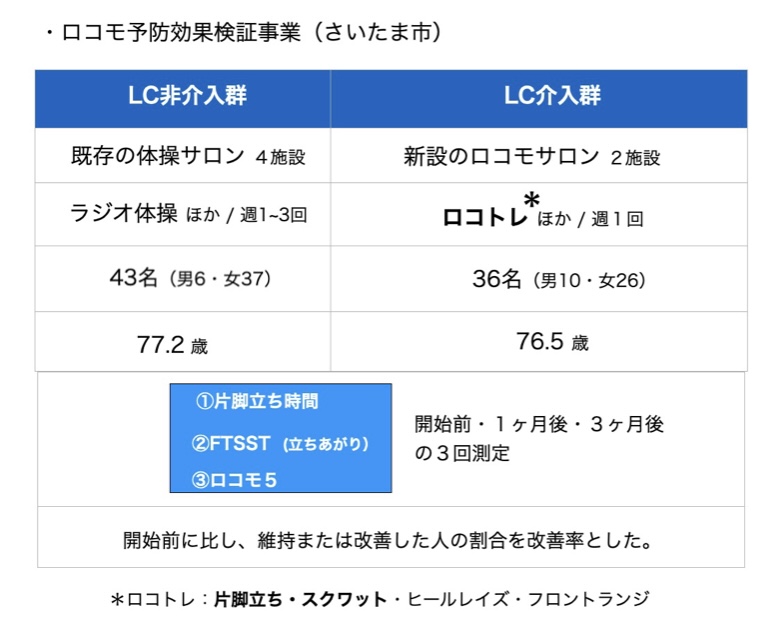

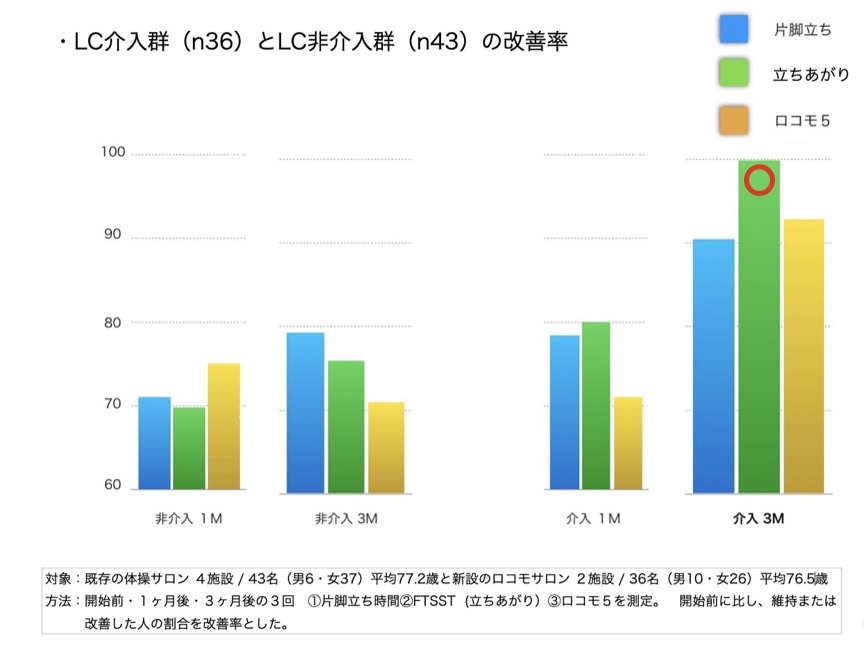

すでに浜松市、さいたま市、大阪府富田林市、鹿児島市では稼働しており、現在資格者の介入有無によるロコモ予防効果の違いについての調査も開始しています。

参加者が得られる効果を明らかにすることで、今後のロコモコーディネーターの育成数・規模・事業へ追加していくべき事項を知ることができれば、全国自治体へ改めてエビデンスに基づいた提案ができると考えています。

岡山県は独自のシステムが構築されているようですので、成果が明らかになりましたら、行政担当課とともに窓口機関様へも当会の試みについてアナウンスさせていただきたいと思います。

7-1 研修会・養成講座・予防教室について

岡山市ロコモコーディネーター(作業療法士)

・2018/06/10

現在当院では毎月1回、院内にて地域の方々を対象とした「ロコモ教室」を開催しています。しかし院内での教室だけでは地域全体にロコモについて広げることは難しいと考え、今年10月頃からロコモ普及員を育成し、来年4月頃から地域で普及員が中心となったサロン型のロコモ教室を運営していきたいと考えています。普及員育成にあたりいくつか疑問があり、質問させていただきたく存じます。

- 1 普及員育成の研修を開催するにあたって、決まった日程などはあるでしょうか?(例えば履修時間3時間以上など)それともこちらで独自に履修時間・回数を設定してもよろしいでしょうか?使用するテキストはSLOC様で作成されているロコモ普及員育成講座テキストを使用させていただきます。

- 特に規則は設けていません。

- 2 普及員に対する認定証のようなものはありますか?無い場合は当院にて育成研修を履修された方に対して認定証を作成したいと考えています。

- 「認定証」はありませんが「We support stop Locomo」のステッカーを事務局からお送りしますので、人数を事務局までお知らせください。

- 3 岡山市では行政からコーディネーターへ派遣依頼が来るようになっているようですが、行政からの依頼がない場合でも独自に普及員の育成を行うことは問題ないでしょうか?また独自に普及員を育成した場合でもコーディネーター更新の要件である活動実績に含まれるでしょうか?

- 「普及員養成」は全国市町村個々独自に進めている事業です。市への忖度は必要ありません。もちろんLC資格継続の活動実績要件となります。

- 4 普及員の名簿はSLOC様で管理していただく必要はありますか。それとも当院独自で管理していればよろしいでしょうか?

- 貴院にて管理をお願い致します。

- 5 現在当院で開催しているロコモ教室には毎月平均15~20名程度、地域の方に参加していただいております。この毎月の活動もコーディネーター更新要件である活動実績に含まれるでしょうか?

- 下記のうち「エ」に該当しますので問題ありません。(毎月1回×5での申請でも結構です。)

(1) 実地活動 1回の活動につき1単位とす る。

ア 地域サロンにおけるロコモ 啓発、ロコトレ指導・補助

イ 普及員・指導員養成講座実施

ウ 市民公開講座講師等

エ* 所属施設内における不特定 多数を対象としたロコモ啓発 活動 (管理者、開設者が認め たもの)

*新設です。

7-2 研修会・養成講座・予防教室について

藤枝市ロコモコーディネーター(理学療法士)

・2015/12/21

市としてはSLOC認定の普及員として資格がほしいと思われます。認定証等のデーターがありましたら、SLOCの名称をお借りし、発行は市が行うといった方法もよいのではないかと考えています。ちなみに、現在行っている運動サポーターの場合も、講師は私が行うのですが市が最後に認定証を発行します。ご検討のほどよろしくお願いします。今後も、健康寿命日本一の静岡県からロコモ予防を実践していきたいと思っています。

・2015/12/20

ロコモ予防教室運営マニュアルは、大変参考になります。来年1月22日から毎週金曜日に5日間かけて、運動サポーター養成講座を開催予定です。内容は、地域住民主体でロコトレを中心とした介護予防教室の運営やサロンでの実施の為に運動サポーターを養成予定です。今回頂いた資料を参考に、来年度からロコモ普及員養成講座として開催できるように行政へ働きかけをするとともに、私も勉強させて頂きます。是非とも認定証などの発行は検討して頂けたら幸いです。今後、養成講座を開催していく中で様々な問題があるかもしれません。

・2015/12/18

- 現在、ロコモコーディネーターとしてロコモ啓発をサロンやイベントなどで行っており、報告書も昨年提出させて頂きました。また、昨年から自治会館などに出向いて介護予防教室を私が講師となり行っています。今年は、その介護予防教室を住民主体で運営するための運動サポーターを養成する事業も担当することになりました。昨日、市から運動サポーターを要請するうえで、サポーターの方々を後押しする資格が欲しいということで、ロコモ普及員という制度があることを伝えたところ、運動サポーターをロコモ普及員講座としてやってほしいという依頼がありました。そこで、ロコモ普及員を要請するうえで、質問があります。下記を参照して頂き、お返事頂けたら幸いです。

㈰ロコモ普及員の養成講座におけるカリキュラムがありますか?

また、ロコモ普及員の養成講座を実施するうえで規定などがありますか?

ちなみに、浜松市のロコモ普及員養成テキストはデーターであります。

㈪ロコモ普及員の講座参加後に認定証の発行が可能でしょうか?

また、その登録料などの費用が掛かるのでしょうか?

以上2点よろしくお願いします。

- 1)養成講座カリキュラムに関しましては、テキストのほか添付の「予防教室運営マニュアル」も併せてお使いいただければと存じます。

2)基本的にロコモ普及員はボランティアとして参加して頂く事を想定しています。

(自治体によってはいくらかの謝礼がでるところもあります。)浜松市所属のロコモコーディネーターがロコモ普及員(指導員)を養成していますが市主催のサロンでのロコトレにロコモコーディネーターと一緒にボランティアで参加してもらっており、現在まで特に認定証等は出していません。先生からのご指摘のように、今後ロコモコーディネーターから「ロコモ普及員養成講座受講証明書」のような認定書の発行が可能かどうか、早急にSLOC内で策定したいと考えます。

その際は、ロコモコーディネーターが「日時・場所・認定普及員数等」開催した研修会の詳細を随時SLOCまで報告していただくことになろうかと思います。これまで5回の資格取得研修会を終え、計720名のロコモコーディネーターが誕生しています。

しかし、ロコモ予防・啓発活動に向けた具体的指針に関しましては、「浜松市」をモデルに現在当会内で鋭意構築中という状況です。

・2015/02/26

- 早速のご返信有難うございます。SLOCの活動が市民に届くよう啓発活動に力を注ぎ最終的に地域力アップにつなげていきたいと思っている次第です。また、ロコモコーディネータの申し込み方法がわからないためどのような方法があるのでしょうか?お忙しい中、申し訳ありませんがご返信頂けたら幸いです。

- 三島市での「第3回ロコモコーディネーター資格取得研修会」に関しましては、おそらく4月に入って静岡県下中心の施設(当学会所属医療機関・県内病院・介護施設・県、市町村介護課)に案内状と研修会申込書(個別/複数応募型)をお送りし、原則としてファクス申込という手順になると思います。複数応募は各機関3名までとなります。手続き一切はロコモコーディネーター研修会事務局が代行します。

(申込方法)

添付の「ロコモコーディネーター研修会申込書」に必要事項を記入後、下記のロコモコーディネーター研修会事務局宛へファックスにてお申込み下さい。申込みが確認されましたら受講票を送付いたしますので、当日持参下さい。

一施設3名までの受講とさせていただきます。

(必要添付書類)

(1)別紙に定めるロコモコーディネーター資格審査申請書

(2)第5条に規定する資格証明及び勤務実績証明の書類等

(受講費用) 10,000円 (昼食・テキストを含みます)

* 当日会場にて申し受けます。

***************************

ロコモコーディネーター研修会事務局

【お問い合わせならびに書類送付先】

〒104-0041 東京都中央区新富1-8-6 SSビル3階

FAX:03-6222-9875 email: support@jsmr.info

***************************

*ロコモコーディネーター資格継続制度について

(1)資格認定期間は5年間とし、資格継続の要件等については「SLOCロコモコーディネーター制度の資格継続のための細則」を参照のこと。

(2)資格者の名簿は、所属機関単位とし、認定対象者も医療機関や介護施設及び地域包括支援センター等へ所属することを条件とする。

(3)認定証は個人宛とし、所属機関を移動してもよい。(所属機関が変わった場合、速やかに事務局に連絡すること)

- 2015/02/23 この度、ロコモコーディネーターのメルマガ配信のご案内ありがとうございます。是非ともメールの登録をさせて頂きました。今後ともよろしくお願いします。また、活動報告も送らせて頂きます。ご査収のほどよろしくお願いします。さらに、浜松で行われる6月7日のロコモキャラバンにおいて協力できることがあれば何なりとお申し付けください。今後ともよろしくお願いします。

- このたびはご連絡頂戴し有難うございます。先生が第1号です。

現在SLOCホームページは大規模再構築をようやく終えようとしております。

今後はホームページならびにメールマガジンを通じロコモコーディネーターの皆様にきめ細かく予定、情報をご案内して参りたいと存じます。06月07日「ロコモキャラバン浜松市」は藤野理事長膝元での開催です。是非おいでください。お待ちしております。

またご承知とは存じますが07月26日には「ロコモコーディネーター資格取得研修会」が三島市で開催されます。今後ともよろしくお願い申しあげます。なお、「活動実績報告書」は5年後資格更新の際に必要になります。言葉が足りませんで申し訳ありませんでした。頂戴した書類はこちらで大切に保管させていただきます。まずはご連絡まで。

更新日2025/03/01